国内亲朋之间的问候多了一句“戴口罩了吗,没事别出门”,爆表的PM2.5指数在这个流感多发的季节里,带给人们的是另一种生存层面的恐慌。

在这样的恐慌面前,“新鲜空气、花园版家园”——这个曾作为移民海外的为多数人所不齿的理由,终于得以“正名”。在“连呼吸都成问题了,还要怎么活下去”的抱怨声里,重度空气污染也成为加快大家移民脚步的最后动力。

雾霾天气助推中国第四次移民潮

席卷北方大部分地区的“雾霾”天气,逐渐蔓延到中国东南部大部分地区。雾霾除了加速不少中产人士逃离北上广外,还进一步助推了中国第四次移民潮的到来。

一个中国人曾这样描述他在加拿大旅行时的各种“不习惯”:“不习惯”天天蓝天白云、“不习惯”空气没什么灰尘、“不习惯”食物多是有机的、“不习惯”自来水可以直接喝……各种“不习惯”,在层层叠叠失落感的对比之下,也显现出更大的心理落差。这样的心理落差,连同填鸭式的教育、频发的食品安全,以及不断滑坡的道德和延绵不绝的贪腐乱象,也不断激起着大家往外走的想法。

据前瞻《2013-2017年中国移民服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,截至到目前,中国已经历了三次移民潮:

第一次移民潮以劳工为主体

第二次以技术人员为主体

第三次以投资移民为主

前三次移民潮移民者主要是为了获得所在国身份认同。

而第四次移民潮和前三次移民潮相比,移民群体并不一定要获得移民身份,他们更多以追求高质量生活为主,例如清洁的空气、安全的食品、无拘束的工作环境、优良的基础教育等。除此外,这一波移民潮在很多方面也突显出自己的特点。最主要体现在移民的主体和移民目的地国上。在移民主体上,第四次移民潮以年轻人居多,这部分群体大多有出国经历,没有语言障碍,观念视野也较为国际化,较为容易融入所在国主流社会。

20年前,中国人移民到加拿大的最主要原因,是为了追求自由环境;20年后,为了远离雾霾,加拿大再一次成为中国人的理想移民地。

加拿大为何成为“移民首选国”?

1、加拿大是世界上 “最适合人类居住的地方”

联合国计划开展署公布的人类发展世界报告中,每年采用自然地理、资源气候、环境质量和人民生活居住条件、医疗卫生水平、社会福利保障、人均寿命、教育水平、实际人均收入等多项要素综合评价,加拿大已连续多年蝉联 “最适合人类居住的地方”之美誉。

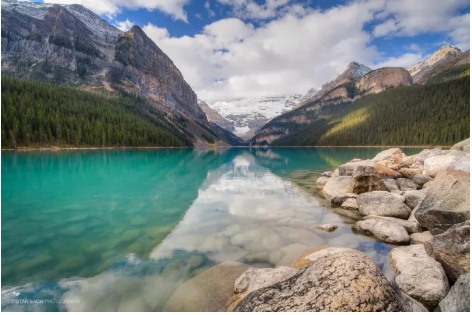

转身一看,加拿大的蓝天。。。

2、加拿大是传统移民大国,多元化文化政策

加拿大是包容多种族和弘扬多元文化为优良传统和基本国策,各民族的移民和睦相处。近来每年都要接纳几十万新移民,申请者依然有增无减。加拿大有接近两百万左右的华人。随着华裔人口的增加,汉语已成为继英语、法语之后的第三大语言。

华人移民加拿大之后不用太担心语言问题,现在加拿大的中文普及率也是非常高的。

3、良好的教育体制,低廉的收费标准

加拿大重视教育,人均教育经费的投入比率高于其它发达国家。中、小学和大学都保持世界一流教育水准,加拿大大学文凭在世界各地广受欢迎。加拿大的小学、中学教育总共是12年,所有的公立学校的教育都是免费的。几乎每个学校都设有专门的ESL课程为新移民子女补习英语。

在加拿大上大学,比在美国读大学费用低得多。子女上大学,作为加拿大的移民可以享受公民的待遇,享受公民低廉的收费标准。而且可以参加加拿大政府的教育基金或是申请免息、低息贷款用以完成大学学业。现在很多移民人士移民的目的就是为了小孩的教育,所以移民的市场是很有前景的。

4、加拿大完善的社会保障体系

失业救济制度

①失业入息保障,即失业金;

②鼓励就业津贴,用以鼓励就业。

受雇者在失业没有收入时,可领取普通失业保险金。每当生病、受伤、隔离检疫、分娩或需要全时间照料新生或领养的孩子而不得不暂停工作时,也可领取特别失业保险金。

终生医疗免费保险

每一个加拿大人,不论是公民还是永久居民,都可以领取一张带有照片的医疗磁卡,在加拿大看病、诊疗、化验、透视、手术、住院都是免费的。

加拿大儿童福利金

俗称“牛奶金” —— 18岁以下儿童每人每年都会由政府发放的福利津贴。

老年养老金

凡在加拿大居住满10年,年龄达到65周岁的老年人,无论是否曾经有过工作,都可以从政府领取养老金。

5、加拿大护照: 世界通行证

持有加拿大护照的公民或永久居民,可以自由出入世界100多个国家。可以免签证入境的国家包括:美国,英国,澳州,新西兰,丹麦,芬兰,挪威,瑞典,瑞士,德国,意大利,比利时,巴西,新加坡,西班牙,葡萄牙,沙特阿拉伯等国。

更多出国服务咨询,请致电详询:010-62266824

墨场编辑(2017/12/19)